【初心者向け】5分で理解する!WEBサイトづくりに不可欠な「利用規約」とは

こんにちは。

WEBサイトづくりも佳境に入ってきて色々と理解が進んでいるスマオカです。WEBサイトは不特定多数からのアクセスがあり、また顔も見えないこともあり、ちょっとした誤解や認識違いによるトラブルが起こらないとも限りません。

今回は、WEBサイトづくりで不可欠な「利用規約」について5分で理解できる内容として解説します。

目次

利用規約とは?

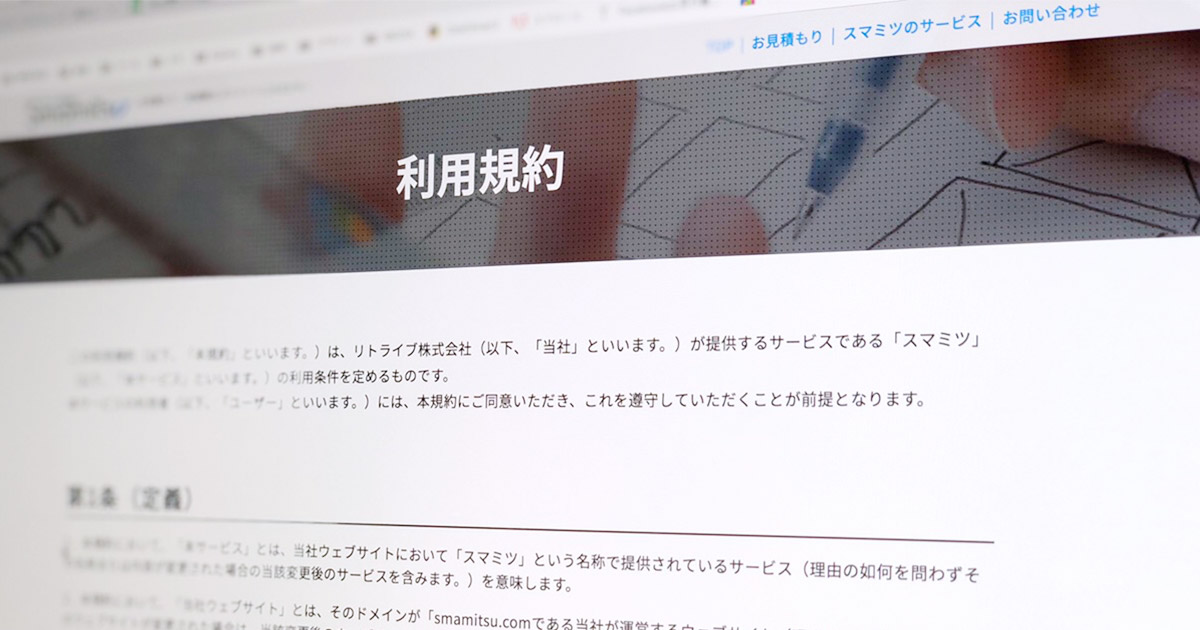

インターネット上のWEBサービスなどで、必ずと言って良いほどフッダー部分にリンクで設置されているのが「利用規約」です。

一般的な利用規約は、規約の文章量が多く、また細かい文字で独特な言い回しで記載されていることで、熟読するのは面倒に感じている方は多いと思います。なんとなく斜め読み、もしくは特に気にせず「同意しました」という欄にチェックをしてしまっているのではないでしょうか。

利用規約は、サービスを利用するための条件、規則、約束ごとが記述された文章です。法律的にいうと「民法上の契約」になります。サービス提供者と利用者の当事者間で自由意思によって内容を決定でき、当事者間の申し込みと合意のもとで契約が成立します。

従って、利用規約の内容をよく確認しない状態で利用者が署名または「同意しました」になると、後から予想していなかったような義務を背負っていたことが判明するケースもあります。

また、利用規約を作成しているのは事業者側なので、利用者に大きな不利益が生じないような民法特別法である消費者契約法があります。これは、極端に一方へ有利な規定は無効とするなどです。事業者側が、極めて有利な内容の利用規約を作成しても、一部の条項は無効とされ、想定していた利益を享受できないということもあります。

利用規約が必要な理由

事業者が消費者に対してサービスを提供する場合に利用規約は必要となりますが、何故必要なのかについて解説します。

それは、何かのトラブルが発生して消費者からのクレームに繋がったとき、その対応において自社が不利にならないようにするためだと言えます。

事業者と消費者間のトラブルによる消費者からのクレームでの話し合いの際の「唯一の武器」となるのが利用規約だと理解していただければわかりやすいです。

WEBサービスでは、不特定多数を相手にするビジネスになります。どんなに良いサービスだったとしても、相手の顔なども見えないことや、消費者の理解度合いによって、トラブルやクレームが発生することは0とは限りません。

そうしたことからも、利用規約や会員規約の整備は、とても重要になります。

利用規約と民法改正

これまで、利用規約に関してトラブルが生じることが多かったこともあり、平成29年5月、民法改正で新たな規定が新設されました。

消費者契約法にもある一方的な条項も契約として成立するが無効であるという考え方が、改正民法では、そもそもそのような条項をないように組み込まれないという考え方が採用されました。

改正民法では、契約締結プロセスも含めて条項の不当性が判断されることになりました。従って、利用規約と合わせて「同意しました」の欄をチェックするまでのプロセスが適切かどうかを意識して作る必要があります。

一部のWEBサイトでは、利用規約を読まないと「同意しました」のチェック欄がチェックできないような画面仕様にしている事業者も最近は見かけるようになりました。

利用規約作成時のポイント

実際に利用規約を作成する場合、内容のチェックは法務チェックが入ると思いますが、押さえておくべきポイントについて解説します。

✔︎WEBサイトは、不特定多数の人がアクセスしてきます。サービスを利用するユーザーがどのような人たちなのかを想定し、ある程度のパターンを網羅できるような利用規約にしておく必要があります。

✔︎利用する費用、会員向けポイントなど具体的な取引に関しては、会員がどのような利用ができるのかを具体的に明記する必要があります。

✔︎利用規約締結までのプロセスを明確にするためにも、利用規約内容をわかりづらい場所へ設置したり、「同意しました」のチェック欄を目立たせなくしたりすることは避けた方が良いです。

5. まとめ

今回は利用規約の基本的な内容について説明してきましたが、いかがでしょうか。本来であれば、事業者と消費者間でのトラブルは無いに越したことはありません。しかし、些細なことでも発生しうると想定できる場合は、利用規約は必要です。また、利用規約があることで不毛な言い争いやトラブルの泥沼化を避けられる可能性が高いのです。WEBサービス提供を行う事業者としての責任として、利用規約は作成するべきなのです。